Interview – Machine Learning in Marketing und CRM

Interview mit Herrn Laurenz Wuttke von der datasolut GmbH über Machine Learning in Marketing und CRM.

Laurenz Wuttke ist Data Scientist und Gründer der datasolut GmbH. Er studierte Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Hannover und befasst sich bereits seit 2011 mit Marketing- bzw. CRM-Systemen und der Datenanalyse. Heute ist er Dozent für Big Data im Marketing an der Hochschule Düsseldorf und unterstützt Unternehmen dabei, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, individuell auf die Kundenbedürfnisse tausender Kunden einzugehen. Damit jeder Marketing Manager jedem Kunden das richtige Angebot zur richtigen Zeit machen kann.

Laurenz Wuttke ist Data Scientist und Gründer der datasolut GmbH. Er studierte Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Hannover und befasst sich bereits seit 2011 mit Marketing- bzw. CRM-Systemen und der Datenanalyse. Heute ist er Dozent für Big Data im Marketing an der Hochschule Düsseldorf und unterstützt Unternehmen dabei, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, individuell auf die Kundenbedürfnisse tausender Kunden einzugehen. Damit jeder Marketing Manager jedem Kunden das richtige Angebot zur richtigen Zeit machen kann.

Data Science Blog: Herr Wuttke, Marketing gilt als einer der Pionier-Bereiche der Unternehmen für den Einstieg in Big Data Analytics. Wie etabliert ist Big Data und Data Science heute im Marketing?

Viele Unternehmen in Deutschland erkennen gerade Chancen und den Wert ihrer Daten. Dadurch investieren die Unternehmen in Big Data Infrastruktur und Data Science Teams.

Gleichzeitig denke ich, wir stehen im Marketing gerade am Anfang einer neuen Daten-Ära. Big Data und Data Science sind im Moment noch ein Thema der großen Konzerne. Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben noch viele offene Potentiale in Bezug auf intelligente Kundenanalysen.

Durch stetig steigende Preise für die Kundenakquise, wird die Erhaltung und Steigerung einer guten Kundenbindung immer wichtiger. Und genau hier sehe ich die Vorteile durch Data Science im Marketing. Unternehmen können viel genauer auf Kundenbedürfnisse eingehen, antizipieren welches Produkt als nächstes gekauft wird und so ihr Marketing zielgenau ausrichten. Dieses „personalisierte Marketing“ führt zu einer deutlich stärkeren Kundenbindung und steigert langfristig Umsätze.

Viele amerikanische Unternehmen machen es vor, aber auch deutsche Unternehmen wie Zalando oder AboutYou investieren viel Geld in die Personalisierung ihres Marketings. Ich denke, die Erfolge sprechen für sich.

Data Science Blog: Ein häufiges Anliegen für viele Marketing Manager ist die treffsichere Kundensegmentierung nach vielerlei Kriterien. Welche Verbesserungen sind hier möglich und wie können Unternehmen diese erreichen?

Kundensegmentierungen sind ein wichtiger Bestandteil vieler Marketingstrategien. Allerdings kann man hier deutlich weitergehen und Marketing im Sinne von „Segments of One“ betreiben. Das bedeutet wir haben für jeden einzelnen Kunden eine individuelle „Next Best Action und Next Best Offer“.

Somit wird jeder Kunde aus Sicht des Marketings individuell betrachtet und bekommt individuelle Produktempfehlungen sowie Marketingmaßnahmen, welche auf das jeweilige Kundenbedürfnis zugeschnitten sind.

Dies ist auch ein wichtiger Schritt für die Marketingautomatisierung, denn wir können im Marketing schlichtweg keine tausenden von Kunden persönlich betreuen.

Data Science Blog: Sind die Kundencluster dann erkannt, stellt sich die Frage, wie diese besser angesprochen werden können. Wie funktioniert die dafür notwendige Kundenanalyse?

Ganz unterschiedlich, je nach Geschäftsmodell und Branche fällt die Kundenanalyse anders aus. Wir schauen uns unterschiedliche Merkmale zum historischen Kaufverhalten, Demografie und Produktnutzung an. Daraus ergeben sich in der Regel sehr schnell Kundenprofile oder Personas, die gezielt angesprochen werden können.

Data Science Blog: Oft werden derartige Analyse-Vorhaben auf Grund der Befürchtung, die relevanten Daten seien nicht verfügbar oder die Datenqualität sei einer solchen Analyse nicht würdig, gar nicht erst gestartet. Sind das begründete Bedenken?

Nein, denn oft kommen die Daten, die für eine Kundenanalyse oder die Vorhersage von Ergebnissen braucht, aus Datenquellen wie z.B. den Transaktionsdaten. Diese Daten hat jedes Unternehmen in guter Qualität vorliegen.

Natürlich werden die Analysen besser, wenn weitere Datenquellen wie bspw. Produktmetadaten, Kundeneigenschaften oder das Klickverhalten zur Verfügung stehen, aber es ist kein Muss.

Aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, dass hier oft ungenutzte Potentiale schlummern.

Data Science Blog: Wie ist da eigentlich Ihre Erfahrung bzgl. der Interaktion zwischen Marketing und Business Intelligence? Sollten Marketing Manager ihre eigenen Datenexperten haben oder ist es besser, diese Ressourcen zentral in einer BI-Abteilung zu konzentrieren?

Aus meiner Sicht funktioniert moderenes Marketing heute nicht mehr ohne valide Datenbasis. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit von Marketing und Business Intelligence unersetzbar, besonders wenn es um Bestandskundenmarketing geht. Hier laufen idealerweise alle Datenquellen in einer 360 Grad Kundensicht zusammen.

Dies kann dann auch als die Datenquelle für Machine Learning und Data Science verwendet werden. Alle wichtigen Daten können aus einer strukturierten 360 Grad Sicht zu einer Machine Learning Datenbasis (ML-Feature Store) umgewandelt werden. Das spart enorm viel Zeit und viel Geld.

Zu Ihrer zweiten Frage: Ich denke es gibt Argumente für beide Konstrukte, daher habe ich da keine klare Präferenz. Mir ist immer wichtig, dass der fachliche Austausch zwischen Technik und Fachbereich gut funktioniert. Ziele müssen besprochen und gegeben falls angepasst werden, um immer in die richtige Richtung zu gehen. Wenn diese Voraussetzung mit einer guten Data Science Infrastruktur gegeben ist, wird Data Science für wirklich skalierbar.

Data Science Blog: Benötigen Unternehmen dafür eine Customer Data Platform (CDP) oder zumindest ein CRM? Womit sollten Unternehmen beginnen, sollten sie noch ganz am Anfang stehen?

Eine Customer Data Platform (CDP) ist von Vorteil, ist aber kein Muss für den Anfang. Ein guts CRM-System oder gute gepflegte Kundendatenbank reicht zunächst für den Anfang.

Natürlich bietet eine CDP einen entscheidenden Vorteil durch die Zusammenführung von der Online- und der CRM-Welt. Das Klickverhalten hat einen enormen Einfluss auf die analytischen Modelle und hilft dabei, Kunden immer besser zu verstehen. Das ist besonders wichtig in unserer Zeit, da wir immer weniger direkten Kundenkontakt haben und zukünftig wird dieser auch noch weiter abnehmen.

Zusammengefasst: Wer diese Kundendaten intelligent miteinander verknüpft hat einen großen Vorteil.

Data Science Blog: Wie integrieren Sie App- und Webtracking in Ihre Analysen?

Trackingdaten aus Apps und Webseiten sind ein wichtiger Bestandteil unserer Machine Learning Modelle. Sie geben wichtige Informationen über das Kundenverhalten preis. So können die Trackingdaten gute Merkmale für Anwendungsfälle wie Churn Prediction, Customer Lifetime Value und Next Best Offer sein.

Häufig sind die Trackingdaten von unterschiedlichen Anbietern (Google Analytics, Piwik etc.) leicht anders in ihrer Struktur, dafür haben wir uns einen intelligenten Ansatz überlegt, um diese zu vereinheitlichen und in unseren Modellen anzuwenden.

Data Science Blog: Zurück zum Kunden. Seine Bedürfnisse stehen bei erfolgreichen Unternehmen im Fokus stehen. Einige Geschäftsmodelle basieren auf Abonnements oder Mitgliedschaften. Wie können Sie solchen Unternehmen helfen?

Abonnements und Subscriptions sind ein großer Trend: Der Kunde wird zum Nutzer und es fallen viele Kundendaten an, die gesammelt werden können. Viele unserer Kunden haben subscription- oder vertragsbasierte Geschäftsmodelle, was ich persönlich sehr interessante Geschäftsmodelle finde.

Diese haben häufig die Herausforderung ihre Kunden langfristig zu binden und eine gesunde Kundenbindung aufzubauen. Die Akquisition ist meistens sehr teuer und die Kundenabwanderung oder Customer Churn zu reduzieren damit ein strategisches Ziel. Wirklich erfolgreich werden diese dann, wenn die Churn Rate geringgehalten wird.

Die Lösung für eine niedrige Kundenabwanderung, neben einem guten Produkt und gutem Kundenservice, ist eine Churn Prediction und darauf aufbauende Churn Prevention Maßnahmen. Wir nehmen uns dazu das historische Kundenverhalten, schauen uns die Kündiger an und modellieren daraus eine Vorhersage für die Kundenabwanderung. So können Unternehmen abwanderungsgefährdete Kunden schon frühzeitig erkennen und entsprechend handeln. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass man nicht einen schon verlorenen Kunden erneut gewinnen muss.

Es gibt aber auch Möglichkeiten schon weit vor der eigentlichen Churn-Gefahr anzusetzen, bei drohender Inaktivität. So haben wir für einen großen Fitness-App-Anbieter ein Alarmsystem entwickelt, das Kunden automatisiert Engagement-Kampagnen versendet, um bei drohender Inaktivität, den Kunden auf die Angebote aufmerksam zu machen. Sie kennen das von der Netflix-App, welche Ihnen jeden Abend einen guten Tipp für das Fernsehprogramm bereitstellt.

Data Science Blog: Gehen wir mal eine Ebene höher. So mancher CMO hat mit dem CFO den Deal, jährlich nur einen bestimmten Betrag ins Marketing zu stecken. Wie hilft Data Science bei der Budget-Verteilung auf die Bestandskunden?

Da gibt es eine einfache Lösung für „Customer Lifetime Value Prognosen“. Durch Machine Learning wird für jeden einzelnen Kunden eine Umsatz-Vorhersage für einen bestimmten Zeitraum getroffen. So kann das Bestandkundenmarketing das Marketingbudget ganz gezielt einsetzen und nach dem Kundenwert steuern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Kundenreaktivierung im Handel. Sie haben ein bestimmtes Budget und können nicht jedem Kunden eine Reaktivierungsmaßnahme zukommen lassen. Wenn Sie einen gut berechneten Customer Lifetime Value haben, können Sie sich so auf die wertigen Kunden konzentrieren und diese reaktivieren.

Data Science Blog: Mit welchen Technologien arbeiten Sie bevorzugt? Welche Tools sind gerade im Kontext von analytischen Aufgaben im Marketing besonders effizient?

Wir haben uns in den letzten Jahren besonders auf Python und PySpark fokussiert. Mit der Entwicklung von Python für Data Science konnten die anderen Umgebungen kaum mithalten und somit ist Python aus meiner Sicht derzeit die beste Umgebung für unsere Lösungen.

Auch die Cloud spielt eine große Rolle für uns. Als kleines Unternehmen haben wir uns bei datasolut auf die AWS Cloud fokussiert, da wir gar nicht in der Lage wären, riesige Datenbestände unserer Kunden zu hosten.

Vor allem von dem hohen Automatisierungsgrad in Bezug auf Datenverarbeitung und Machine Learning bietet AWS alles, was das Data Science Herz begehrt.

Data Science Blog: Was würden Sie einem Junior Marketing Manager und einem Junior Data Scientist für den Ausbau seiner Karriere raten? Wie werden diese jungen Menschen zukünftig beruflich erfolgreich?

Dem Junior Marketing Manager würde ich immer raten, dass er sich Datenanalyse-Skills erarbeiten soll. Aber vor allem sollte er verstehen, was mit Daten alles möglich ist und wie diese eingesetzt werden können. Auch in meiner Vorlesung zu „Big Data im Marketing“ an der Hochschule Düsseldorf unterrichte ich Studierende, die auf Marketing spezialisiert sind. Hier gebe ich stets diesen Ratschlag.

Bei den Junior Daten Scientist ist es andersherum. Ich sehe in der Praxis immer wieder Data Scientists, die den Transfer zwischen Marketing und Data Science nicht gut hinbekommen. Daher rate ich jedem Data Scientist, der sich auf Marketing und Vertrieb fokussieren will, dass hier fachliches Know-How essentiell ist. Kein Modell oder Score hat einen Wert für ein Unternehmen, wenn es nicht gut im Marketing eingesetzt wird und dabei hilft, Marketingprozesse zu automatisieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass sich Data Science und Machine Learning gerade rasant ändern. Die Automatisierung (Stichwort: AutoML) von diesen Prozessen ist auf der Überholspur, dass zeigen die großen Cloudanbieter ganz deutlich. Auch wir nutzen diese Technologie schon in der Praxis. Was der Algorithmus aber nicht übernehmen kann, ist der Transfer und Enablement der Fachbereiche.

Data Science Blog: Zum Schluss noch eine Bitte: Was ist Ihre Prophezeiung für die kommenden Jahre 2021/2022. What is the next big thing in Marketing Analytics?

Es gibt natürlich viele kleinere Trends, welche das Marketing verändern werden. Ich denke jedoch, dass die größte Veränderung für die Unternehmen sein wird, dass es einen viel großflächigeren Einsatz von Machine Learning im Marketing geben wird. Dadurch wird der Wettbewerb härter und für viele Unternehmen wird Marketing Analytics ein essentieller Erfolgsfaktor sein.

Herr Dr. Frank Block ist Head of IT Data Science bei Roche Diagnostics mit Sitz in der Schweiz. Zuvor war er Chief Data Scientist bei der Ricardo AG nachdem er für andere Unternehmen die Datenanalytik verantwortet hatte und auch 20 Jahre mit mehreren eigenen Data Science Consulting Startups am Markt war. Heute tragen ca. 50 Mitarbeiter bei Roche Diagnostics zu Data Science Projekten bei, die in sein Aktivitätsportfolio fallen:

Herr Dr. Frank Block ist Head of IT Data Science bei Roche Diagnostics mit Sitz in der Schweiz. Zuvor war er Chief Data Scientist bei der Ricardo AG nachdem er für andere Unternehmen die Datenanalytik verantwortet hatte und auch 20 Jahre mit mehreren eigenen Data Science Consulting Startups am Markt war. Heute tragen ca. 50 Mitarbeiter bei Roche Diagnostics zu Data Science Projekten bei, die in sein Aktivitätsportfolio fallen:

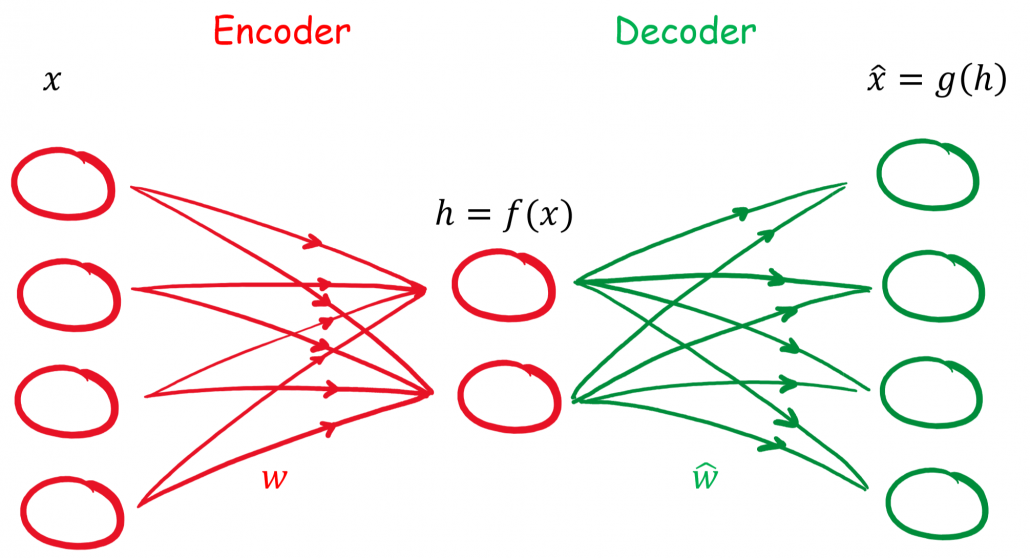

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{align*} \mathbf{h} &= f(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{B}) \\ \hat{\mathbf{x}} &= g(\mathbf{h}) = \hat{\sigma}(\hat{\mathbf{W}} \mathbf{h} + \hat{\mathbf{B}}) \\ \hat{\mathbf{x}} &= \hat{\sigma} \{ \hat{\mathbf{W}} \left[\sigma ( \mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{B} )\right] + \hat{\mathbf{B}} \}\\ \end{align*}](https://data-science-blog.com/de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-96b9128bd26ff4d2975a372d338e15c4_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{align*} [1, 0, 0, 0] \ \widehat{=} \ 0 \\ [0, 1, 0, 0] \ \widehat{=} \ 1 \\ [0, 0, 1, 0] \ \widehat{=} \ 2 \\ [0, 0, 0, 1] \ \widehat{=} \ 3\\ \end{align*}](https://data-science-blog.com/de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-072135e2e36d72e0e3bf860c5308e03a_l3.png)

![Rendered by QuickLaTeX.com \begin{align*} [1, 0, 0, 0] \ \widehat{=} \ 0 \ \widehat{=} \ [0, 0] \\ [0, 1, 0, 0] \ \widehat{=} \ 1 \ \widehat{=} \ [0, 1] \\ [0, 0, 1, 0] \ \widehat{=} \ 2 \ \widehat{=} \ [1, 0] \\ [0, 0, 0, 1] \ \widehat{=} \ 3 \ \widehat{=} \ [1, 1] \\ \end{align*}](https://data-science-blog.com/de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-17422530a780bd436a53fc45b2a523aa_l3.png)

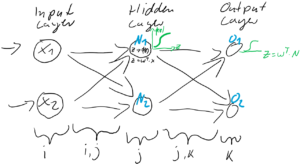

![Rendered by QuickLaTeX.com \[ e_{N} = \left(\begin{array}{rr} \frac{w_{1,1}}{w_{1,1} + w_{1,2}} & \frac{w_{1,2}}{w_{1,1} + w_{1,2}} \\ \frac{w_{2,1}}{w_{2,1} + w_{2,2}} & \frac{w_{2,2}}{w_{2,1} + w_{2,2}} \end{array}\right) \cdot \left(\begin{array}{c} e_{1} \\ e_{2} \end{array}\right) \qquad \]](https://data-science-blog.com/de/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6fadfe69caec8e8c351788824875138a_l3.png)